Организационные

отношения в иерархии систем

Суханов

Андрей Вячеславович,

кандидат технических наук,

начальник управления специальных работ ЗАО

«ЭВРИКА», г. Санкт – Петербург.

Иерархия систем базируется на единых принципах

организации, методах формирования и преобразования информационного

пространства. Метод аналогии позволяет

большинство подходов для микросистем перенести на более высокие уровни иерархии

(макро-, мета) с учетом специфики дополнительных параметров (переменных),

свойственных этим уровням управления системой.

Метод аналогии позволяет раскрывать особенности

управления свойством защищенности микросистемы (Z-свойство) через исследованные методы управления

свойствами «качество» (R-свойство) и «конкурентоспособность» (К-свойство), которые для случая средств

обеспечения безопасности информационных систем подобны КZ-свойству, т.к. защищенность является основной

компонентой конкурентоспособности такого высокотехнологичного изделия, как информационная

система (ИС).

Организационно-технологическое управление КZ-свойством макросистемы связано с внешним окружением -

макросистема видоизменяет среду с целью повышения эволюционной устойчивости,

взаимодействуя с другими макросистемами в рамках глобальной системы

(метасистемы). В свою очередь среда формирует новые более жесткие требования к

качеству высокотехнологичного изделия, обладающего КZ-свойством.

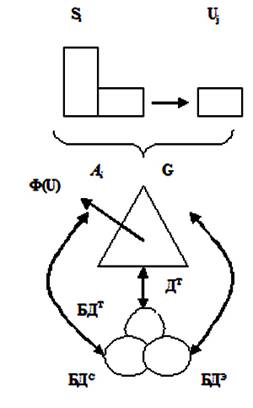

Микросистема Si

находит отображение в ряде информационных пространств (рис. 1): социальном (БДС), экономическом (БДЭ) и

технико-технологическом (БДТ)

пространствах, в которых формируются модели: социальная ДС, экономическая ДЭ,

технико-технологическая ДТ,

описывающих соответствующие стороны микросистемы.

Микросистема устойчива, если ее противоположные

стороны уравновешены (1-й закон диалектики). Для обеспечения устойчивого

развития микросистемы д.б. обеспечен баланс между ее экономической ДЭ, технико-технологической ДТ и социальной ДС сторонами.

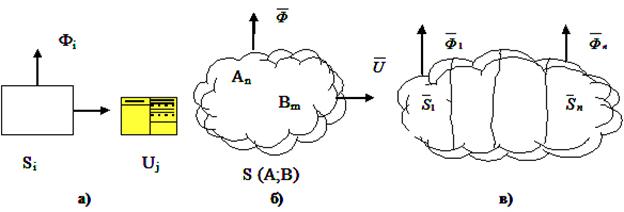

Иерархия

систем. Системы образуют иерархию,

содержащую следующие уровни: элементарный, микро-, макро-, мета- (рис. 2).

Элементарная система – система, которая не поддается декомпозиции на более

простые компоненты.

Микросистема (рис. 2 а) обеспечивает выпуск и сопровождение

изделия в течение жизненного цикла (ЖЦ). Технической характеристикой микросистемы

является изделие Uj, обладающее заданными свойствами, а экономическими –

объем производства Фi и выработка

на одного работающего ФP.

Рис. 1. Схема

информационного пространства микросистемы.

Макросистема (рис. 2 б) – это множества производителей А (А1...Аn), потребителей В(В1... Вm) и изделий (U1...Uк). Макросистема является балансной, т.к. продукцию производителей

потребляют потребители. Техническая характеристика макросистемы - множество ![]() , а экономическая – величина валового продукта, приходящегося

на душу населения

, а экономическая – величина валового продукта, приходящегося

на душу населения ![]() (ВВП) [6].

(ВВП) [6].

Метасистема (рис. 2 в) содержит множество макросистем S(А,В). Технической характеристикой

системы является подмножество конкурентоспособных изделий для обмена с другими

макросистемами, а экономической характеристикой – отношение показателя ВВП к

показателю макросистемы с максимальным ВВП:

![]() (1)

(1)

где ![]() – показатель

эквивалентности систем,

– показатель

эквивалентности систем, ![]() – показатель

производственной эффективности i-й системы,

– показатель

производственной эффективности i-й системы, ![]() – показатель наиболее

эффективной системы.

– показатель наиболее

эффективной системы.

Микросистемы и изделия обладают рядом характерных

признаков: изделие Ui, представленное в среде, имеет производителя Аj; изделие Ui имеет потребителя Вj(Y), потребности

Y которого

призвано удовлетворять; производитель Ai - искусственная микросистема, порождаемая системой

более высокого уровня иерархии; каждый производитель Ai

является одновременно и потребителем Вj

ресурсов среды, а макросистема объединяет свойства производства и потребления Si(Ai,Bi); микросистема Si, и изделия Ui представлены во взаимосвязанных пространствах:

материальном - в виде объектов (Si,Ai,Bi,Ui)

и информационном – информационных объектов Д(Si, Ai, Bi, Ui).

Рис. 2. Иерархия систем:

а) микро-, в) макро-, в) мета-.

Отношения в

иерархии систем. В иерархической

системе приставки микро-, макро-, мета- имеют следующие значения. На метауровне наблюдатель имеет возможность

оценивать эффективность систем, синтезированных на макроуровне. Если наблюдатель

- на макроуровне, то он может

синтезировать (или анализировать) микросистему, обладающую показателем

эффективности Ф, используя для этого

заданные на этом уровне элементы и связи. На микроуровне наблюдатель имеет возможность анализировать и синтезировать

элементы, из которых состоит

микросистема [2].

Для повышения эффективности Фi микросистемы Si(Фi) необходимо

изменить либо элементы, либо структуру, либо технологии. Если микросистема Si(Фi) увеличивает показатели эффективности, то в ней

происходят изменения, т.е. эволюционирующая система обладает свойством изменчивости.

Движущей силой развития систем является

научно-технический прогресс, который порождает структурные перестройки в

условиях динамики среды (адаптация). Малые количественные изменения эффективности

переходят в качественные. Новое качество микросистемы требует новой

организационной основы, устанавливающей баланс между его экономической,

технико-технологической и социальной составляющими.

Таким образом, для каждого уровня иерархии систем характерно: это сложные гетерогенные искусственные

системы; имеют отражение в материальном и информационном пространствах;

информационное пространство образовано из подпространств: финансово-экономического,

технико-технологического, социально-политического; содержат большое количество

компонентов, образующих единое управляемое и эволюционирующее целое; имеют

информационные модели, содержащие технико-технологическую и социально-экономическую

составляющие.

Тенденции организационно-технологического развития систем.

Микросистема создает изделия, необходимые для

удовлетворения потребностей, которые являются первичными. Поэтому в системной

иерархии социальная система, формирующая потребности, стоит выше и определяет

цели развития производственной. Социальная система - управляющее звеном по

отношению к микросистеме, и поэтому задачи, решаемые микросистемой,

корректируются через социальные механизмы. Иерархия систем эволюционирует,

т.е. повышает показатели эффективности и степень удовлетворения потребностей

общества.

На международном форуме в Давосе (

Системное содержание концепции глобальной системы

состоит в ограничении стихийности развития входящих в нее макросистем, т.е.

свобода развития национальных макросистем при вступлении в мировую систему

существенно ограничивается.

Основной закон системологии связывает эффективное

функционирование системы в целом с обеспечением единства целого и составных

частей. Поэтому эффективность национальной макросистемы в составе мировой

системы д.б. не хуже, чем у конкурентов, т.е. у лидеров мирового сообщества.

Таким образом, сформировался технический базис новой сущности –

мировой метасистемы. Необходимым условием нахождения в метасистеме национальных

макросистем является способность производить изделия, конкурентоспособные на мировом

уровне.

Организационная связь между KZ-свойством

изделия и эффективностью производства.

Конкуренция связана с борьбой микросистем за

ограниченные ресурсы среды, необходимые для их существования и развития [8].

Конкурирующие микросистемы S1 и S2

выпускают СИБ ИС U(Q1) и U(Q2), а наблюдатель Н

дает им оценку. Изделия имеют конструкторские описания Д(Q1) и Д(Q2),

содержащие множества координат (Q1, Q2), необходимых

при их производстве. Наблюдатель путем сравнения может находить вектор различий

Q1/Q2= Q12,

осуществлять выбор изделия, которому отдает предпочтение и определять вектор

превосходства Q12,

позволяющий сделать выбор в пользу изделия U(Q1). Вектор

Q12 - показатель защищенности и конкурентоспособности

изделия U(Q1) по

отношению к изделию U(Q2), т.к.

он задает физические различия изделий и является наблюдаемым и измеряемым.

Сравнением множеств Q1, Q2, Q12

наблюдатель может определить множество координат вектора дополнений Q21, которыми необходимо дополнить изделие U(Q2), чтобы оно стало конкурентоспособным. Показатели Q12 и Q21

задаются в комплекте конструкторской документации на изделие и формируются технико-технологическим

сектором микросистемы.

Известно [6], что микросистема в конкурентной среде

может наращивать объемы производства, если выпускает KZ-изделия.

Эффективность микросистемы является максимальной, если система управления

микросистемы ориентирована на выпуск конкурентоспособных изделий.

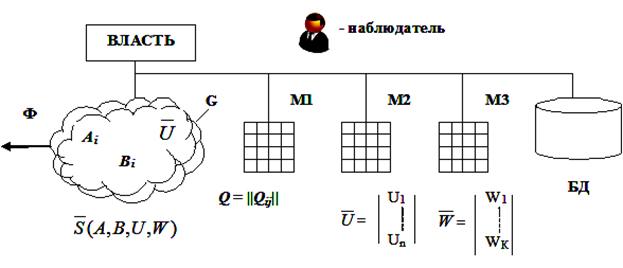

Макросистема (НХ РФ) образует иерархию уровней (рис. 3):

региональный, секторов производства, отраслевой, микросистем, выпускающих

конкурентоспособные и неконкурентоспособные изделия.

Рис. 3. Иерархия

управления КZ-свойством

изделия.

Эффективность макросистемы определяется показателями

эффективности нижележащих уровней иерархии. При этом выпуск продукции

осуществляет микросистема, а остальные уровни иерархии создают условия,

стимулирующие выпуск изделий, обладающих KZ-свойством.

Между конкурентоспособностью ИС и показателем

эффективности макросистемы существуют причинно-следственные отношения: для

эффективности макросистемы входящие в нее микросистемы должны выпускать

изделия, обладающих KZ-свойством. Иначе иерархия управления осуществляет

перераспределение ресурсов, которое приводит к сворачиванию микросистем,

которые имеют эффективность ниже допустимой.

Логические

связи между производителем и изделием

показывают, что изделие U(Q) конкурентоспособно, если потребляется средой ![]() (Y). KZ-свойством

изделие наделяет микросистема Si. Эффективность микросистемы оценивается показателем Фi (объем продаж), который растет, если микросистема

выпускает КZ-продукцию.

Значение эффективности Ф - максимально,

если свойства микросистемы Si, изделия UK и среды

(Y). KZ-свойством

изделие наделяет микросистема Si. Эффективность микросистемы оценивается показателем Фi (объем продаж), который растет, если микросистема

выпускает КZ-продукцию.

Значение эффективности Ф - максимально,

если свойства микросистемы Si, изделия UK и среды ![]() (Y) согласованы.

Задачу согласования Ф(Si,UK,

(Y) согласованы.

Задачу согласования Ф(Si,UK,![]() ) не следует решать

методом проб и ошибок.

) не следует решать

методом проб и ошибок.

Метод

аналогий при оценке эффективности систем находит применение при моделировании

технических [9] и экономических систем. НХ РФ по масштабам сравнима с экономикой

США [6, однако присоединение макросистемы РФ к мировой метасистеме целесообразно

при достижении производственных показателей развитых национальных макросистем.

Таким образом, будем рассматривать макросистему как

кибернетическую систему, построенную на технико-технологических принципах и

имеющую социальный, экономический, технический уровни управления, каждый из

которых оказывает воздействие на эффективность макросистемы.

Оценим вклад

технико-технологической составляющей в формирование показателя эффективности

микросистемы, связанного с определением: информации, необходимой разработчику

для создания KZ-изделий; состава БД, необходимого для упорядоченной

среды; структуры микросистемы, способной решать задачу создания в

упорядоченной среде изделий, обладающих KZ-свойством; состава и требований к обеспечению микросистемы,

осуществляющей выпуск KZ-изделий; принципов трансферта новых знаний из области

науки в область материального производства.

Топология

макросистемы.

Неупорядоченный

рынок. В замкнутом пространстве с

границей G, в котором присутствуют множество микросистем ![]() , выпускающих изделия

, выпускающих изделия ![]() , и множество потребителей

, и множество потребителей ![]() продукции

продукции ![]() , каждый производитель является и потребителем. В макросистеме

Si(Аi,Вi) имеет

место баланс, т.е. вся продукция находит своего потребителя:

, каждый производитель является и потребителем. В макросистеме

Si(Аi,Вi) имеет

место баланс, т.е. вся продукция находит своего потребителя:

![]() (2)

(2)

Микросистема имеет систему управления, возглавляемую

ЛПР. В отсутствии систематизированной информации ЛПР должен принимать решения и

определять последующие состояния микросистемы методом проб и ошибок.

Упорядоченный

рынок предполагает наличие наблюдателя,

который систематизирует информацию о среде и представляет ее в виде документов,

необходимых для описания рынка, которое базируется на положениях:

·

множества А, В и ![]() исчисляемы, граница G рынка

замкнута;

исчисляемы, граница G рынка

замкнута;

·

стоимость изделий

![]() определяются законами

спроса и предложения;

определяются законами

спроса и предложения;

·

объем изделий ![]() , представленных на рынке, определяется как сумма объемов

изделий, производимых отдельными микросистемами:

, представленных на рынке, определяется как сумма объемов

изделий, производимых отдельными микросистемами:

![]() (3)

(3)

где Фi –

объем продукции микросистемы Si , U – число микросистем в G,

·

каждый

производитель Si владеет

сектором рынка

![]() , (4)

, (4)

·

каждое изделие Uj вносит свой вклад Сj в формирование объема

продукции Фj и владеет частью

рынка в стоимостном выражении:

![]() , (5)

, (5)

и количественном выражении: ![]() ,

,

где ![]() – количество

изделий,

– количество

изделий, ![]() – количество

изделий, выпущенных за год,

– количество

изделий, выпущенных за год,

·

каждое изделие Uj имеет отличия от

изделия-конкурента UK

![]() , (6)

, (6)

·

микросистема Si в условиях рынка

устойчива, если владеет технологиями, позволяющими производить KZ-изделия;

·

в границах G существует конкурентное вытеснение

(закон Гаузе) [8].

В ресурсной нише G микросистема, которая обладает превосходством в

свойстве «защищенность», вытеснит конкурента (достаточно иметь минимальное превосходство

[8]). Поэтому в условиях рынка основным свойством ИС является KZ-свойство,

которое исчислимо [5].

Для экономического описания макросистемы достаточно

хранить в БД информацию, определяемую выражениями (1– 3), для проектировщика,

создающего изделие - информацию, определяемую выражениями (3, 4 – 6). Поэтому

анализ конкурентной среды должен осуществляться совместно экономистом и конструктором,

которые формируют упорядоченное информационное пространство

конкурентоспособной микросистемы (рис. 4).

Упорядоченная макросистема содержит компоненты и

модели (рис. 4):

·

секторы отрасли

макросистемы, включающие организационные звенья;

·

межотраслевую

матрицу М1

«микросистема-потребление», которая устанавливает отношения между

производителями и потребителями и отражает развитие макросистемы и ресурсных

ячеек Qij;

·

отрасли Q = ||Qij||

упорядочиваются по величине получаемой прибыли ![]() . На множестве заданы предельные отношения

. На множестве заданы предельные отношения ![]() ;

;

·

производители

внутри ячейки || Qij || упорядочиваются по показателю активности и получаемой

прибыли:

![]()

·

изделия,

выпускаемые макросистемой, упорядочиваются по отраслям

||Qij|| и микросистемам Аi,

формируя классификатор (М2). Внутри

ресурсной ниши изделия упорядочиваются по объему продаж Ф и величине прибыли ∆

![]()

На множестве задаются объекты, обладающие предельными

свойствами Ф(UФ1, UФn), ∆(U∆1, U∆n),

·

технологии ![]() макросистемы,

задаваемые классификаторами (стандартами) и упорядоченные по эффективности

∆ (МЗ):

макросистемы,

задаваемые классификаторами (стандартами) и упорядоченные по эффективности

∆ (МЗ): ![]() .

.

На этом множестве задаются объекты, которые обладают

предельными свойствами ∆(W∆1, W∆n);

·

доступную

каждому субъекту БД с информацией о топологии макросистемы. Информация

достоверна, т.к. для ее сбора и обработки использованы стандартные методики, и

она прошла предварительную верификацию. БД имеет разделы: микросистемы (М1), изделия (М2), технологии (МЗ);

·

информационную

сеть макросистемы, содержащую средства коммуникации, БД и звенья обработки

информации.

Рис. 4. Схема упорядоченного пространства макросистемы.

Виды

обеспечений макросистемы.

Эффективность макросистемы характеризуется показателем

активности ![]() , на который влияют административное и экономическое

управление. Техническая сторона экономического и административного управления

определена стандартами [11, 12]. При создании АСУ задаются условия, которые

обеспечивают эффективное управление. Для АСУ характерны аппаратное,

программное, информационное, математическое, лингвистическое, методическое и

организационное виды обеспечения [11]. Анализ эффективности макросистем

показал, что существенны информационное, технико-технологическое, социальное,

научное, кадровое виды обеспечения [7].

, на который влияют административное и экономическое

управление. Техническая сторона экономического и административного управления

определена стандартами [11, 12]. При создании АСУ задаются условия, которые

обеспечивают эффективное управление. Для АСУ характерны аппаратное,

программное, информационное, математическое, лингвистическое, методическое и

организационное виды обеспечения [11]. Анализ эффективности макросистем

показал, что существенны информационное, технико-технологическое, социальное,

научное, кадровое виды обеспечения [7].

Постулат. Две макросистемы эквивалентны (≈), если они

имеют близкие по техническому и предметному содержанию виды обеспечения.

Информационное

обеспечение (ИО) [10]. Макросистема

имеет информационное пространство, которое содержит БЗ, БД, линии связи,

телекоммуникационные сети, средства преобразования информации. В

информационном пространстве содержится информация, необходимая для исчисления показателя

Ф в исходном и последующих состояниях

системы - ИО макросистемы. ИО должно обеспечивать взаимосвязь и предоставление

субъектам макросистемы информацию, необходимую для их развития.

Постулат. В упорядоченной макросистеме ИО упорядочено.

Технико-технологическое

обеспечение (ТТО) содержит материальную и информационную составляющие: материальная

наблюдаема в реальном времени, а информационная в виде информационных ресурсов

хранится в БД и подлежит защите. ИР и ИП определяют техническую модель макросистемы.

Постулат. Упорядоченная макросистема имеет ТТО и субъекта –

носителя ТТО.

Социальное

обеспечение (СО). Социальная система имеет цели и принципы управления. Модели будущего

- нечеткие и представлены в виде социальных прогнозов. В нечетких сведениях

социальной системы содержится ценная информация о потребностях общества, из

которой необходимо выделить знания и представить их в виде БЗ, проектов

(социальный менеджмент).

СО содержит технические средства и субъекта (НИИ),

осуществляющего проектирование и социальный менеджмент, задача которого -

разработка проектов последующих состояний, содержащих потребности социальной

системы на основе информации, хранящейся в БД и БЗ СО. Основываясь на проектах,

техническое звено макросистемы должно разрабатывать эффективные технологии

удовлетворения потребностей.

СО базируется

на идеологии, объединяющей субъектов макросистемы на достижение технологического

превосходства. Известные идеологии: командная,

выполняющая инструкции и указания ЛПР, конкурентная,

основанная на рыночных отношениях.

Постулат. Упорядоченная макросистема имеет звено социального

обеспечения и конкурентную идеологию.

Научное

обеспечение. Макросистема использует

упорядоченную информацию в виде документов Б3 и БД. Новую информацию для БД и

Б3 производит наука. Макросистема производит множество изделий, для обеспечения

защищенности и конкурентоспособности которых формирует НО, а научный менеджмент

решает задачу поддержания устойчивости макросистемы. НО имеет проектировщика,

который разрабатывает проект НО и актуализирует его. Творческое звеном НО -

ученый, способный проникнуть в суть проблем макросистемы и предложить методологию

их решения.

Основные

задачи научного обеспечения (НО):

анализ и формулировка проблем макросистемы; представление научной информации в

виде, пригодном для использования, пополнение БД и БЗ; оценка значимости новых

знаний для производства; формирование принципов и методологии решения стоящих

проблем; выявление и использование преимуществ макросистемы для повышения ее

активности; научный прогноз; взаимодействие с фундаментальной наукой.

Постулат. Макросистема упорядочена, если имеет НО, поддерживающее

ее эквивалентность и технологическое превосходство.

Кадровое обеспечение

(КО) решает задачи кадрового

менеджмента, связанные с поддержанием эквивалентности и достижением

технологического превосходства. Основные принципы формирования кадрового

обеспечения: кадры решают все (принцип менеджмента) [1], необходимо найти или

подготовить творческого специалиста, непрерывная подготовка специалистов (с

учетом смены технологий каждые 3-5 лет), использование систем переподготовки

специалистов, единство науки, образования и производства.

Постулат. Макросистема упорядочена, если имеет кадровое обеспечение,

направленное на достижение технологического превосходства.

Литература.

1. Компьютерная поддержка

бизнес-процессов: Учебное пособие/ И. В. Богуславский, М. Б. Флек, А.

И. Конкин и др. Под ред. д.т.н. И. В. Богуславского, Ростов н/Д: ОАО

издательско-полиграфическая фирма «Малыш»,

2. Дружинин И.

В. Исследование путей построения и динамика конструкции мобильных антенных

комплексов. Автореферат диссерт. на соискание уч. степени к.т.н. – г. Таганрог.

–

3. Дружинин В. В.,

Канторов Д. С. Проблемы системологии. М.: Сов. радио, 1976. - 296 с.

4. Клир Дж.

Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. – М.: Радио и

связь, 1990 – 544 с.

5. Любимов А. В., Суханов А.

В., Нестерук Л. Г. К количественной оценке свойства «защищенность» информационных

систем // Изв. Вузов. Приборостроение. 2008. Т.51, № 4.

6. Макконел К. Р., Брю С. Л.

Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 2-го изд.: в 2 т. – М.:

Республика, 1992. – Т1 – 399 с.

7. Перунов Ю. М.,

Фомичев К. И., Юдин Л. М. Радиоэлектронное подавление информационных

каналов систем управления оружием /Под ред. Ю. М. Перунова. М.: Радиотехника,

2003. – 416 с.

8. Флейшман Б. С.

Основы системологии. – М.: Радио и связь, 1982. – 368 с.

9. Хорофас Д.,

Легг С. Конструкторские базы данных: Пер. с англ. – М.: Машиностроение,

10. Юзвишин И.И.

Информациология. – М.: Информациология, 1996 – 215 с.

11. ГОСТ 34. Информационная

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. М.: Изд.

стандартов, 1989.

12. ГОСТ 24.401-80. Система

технической документации на АСУ.

Поступила в

редакцию 11.08.2008 г.