Научное

обеспечение макросистемы

Суханов

Андрей Вячеславович,

кандидат технических наук,

начальник управления специальных работ ЗАО «ЭВРИКА»,

г. Санкт – Петербург.

При создании

новых объектов проектировщик может использовать информацию, которая содержится

в базе данных (БД) и базе знаний (БЗ) макросистемы. Макросистема должна

обновлять продукцию исходя из новых знаний. Поэтому необходимо выявлять

источники достоверной информации.

Основным источником инновационных идей является наука,

задача которой – извлечение и систематизация новых знаний о процессах и

явлениях. Рассмотрим неупорядоченную среду ![]() , содержащую множество материальных объектов, между которыми

существуют стихийные отношения и исследователя, перед которым стоит задача создания

модели среды.

, содержащую множество материальных объектов, между которыми

существуют стихийные отношения и исследователя, перед которым стоит задача создания

модели среды.

Для решения задачи необходимо выделить

элементы пространства ![]() , определить отношения и связи, существующие между элементами,

задать преобразования, которые позволяют оперировать элементами и управлять их

свойствами; методы анализа и синтеза систем на основе элементов.

, определить отношения и связи, существующие между элементами,

задать преобразования, которые позволяют оперировать элементами и управлять их

свойствами; методы анализа и синтеза систем на основе элементов.

Цель научной деятельности - создание теории, которая

позволяет упорядочить пространство ![]() . Формальная теория Т может быть представлена кортежем: Т(Ак, X, С,

W), где Ак

– аксиомы теории, Х – переменные,

используемые в теории, С – константы,

W –

преобразования, допустимые в границах теории.

. Формальная теория Т может быть представлена кортежем: Т(Ак, X, С,

W), где Ак

– аксиомы теории, Х – переменные,

используемые в теории, С – константы,

W –

преобразования, допустимые в границах теории.

Логическая последовательность, отображающая содержание

научной деятельности, может быть представлена следующим образом: ![]() .

.

Процесс научного

познания происходит согласно известному высказыванию: «От живого

созерцания к абстрактному мышлению и от него уже к практике – таков путь

познания истины». То есть необходимы наблюдение явлений и их описание, выявление

противоречий и формулирование проблемы, формализация исследуемого информационного

пространства, разработка гипотезы, содержащей вышеперечисленные элементы

кортежа Т, планирование эксперимента,

проведение эксперимента, сбор и обработка результатов эксперимента, анализ

результатов эксперимента и оценка их соответствия выбранной гипотезе,

разработка теории, внедрение теории в общественное сознание, трансферт новых

знаний в производство.

Задачи организационно-производственного обеспечения

научной деятельности: разработка автоматизированной системы обеспечения

научных исследований, проектирование и изготовление экспериментальной

установки, проектирование автоматизированных рабочих мест (АРМ) для обработки

результатов экспериментов.

Задачи социально-экономического обеспечения научной

деятельности: финансирования научных исследований, внедрение новых знаний в общественное

сознание, трансферт новых знаний в материальное пространство.

Метод

естественного эксперимента применяют

для исследования сложных и дорогостоящих систем. Особенности естественного

эксперимента: исследования проводятся на действующей системе; зашумленность

результатов эксперимента в силу многомерности задачи; ограничения, т.к.

эксперимент не должен нарушать функции системы; достоверность результатов,

полученных в условиях реального производства; направленность научных исследований

на повышение эффективности системы.

Этапы исследования отражаются в информационном

пространстве: наблюдение → абстрагирование → установление закономерностей → практическое использование результатов

исследований.

Процесс научного познания, с одной стороны, творческий

процесс, носителем которого является исследователь, а с другой,

производственный процесс, в котором широко используются проектные и технологические

методы отображения информации, носители которого - проектировщик и технолог.

Стороны процесса органически связаны, и наличие соответствующей технологической

базы предопределяет получение высоких научных результатов.

Рассмотрим систему с изменяющимися состояниями, которая

представлена в материальном и информационном пространствах. Лицо принимающее

решение (ЛПР), исходя из личного опыта и информации об экономическом

состоянии системы, способно прогнозировать ее динамику на несколько месяцев.

Дальняя перспектива в условиях нестационарной рыночной среде оценивается как

стихия.

Крупные корпорации прогнозируют развитие на большой

период, используя модели (![]() ) – взаимодействия с последовательно изменяющимися

состояниями. Так как система является инерционным объектом, то модель (

) – взаимодействия с последовательно изменяющимися

состояниями. Так как система является инерционным объектом, то модель (![]() ) – взаимодействия должна постоянно корректироваться для

компенсации проявления нестационарности среды. Поэтому звено научного

обеспечения задает модели последующих состояний системы на дальнюю перспективу

и корректирует модели в зависимости от текущего состояния среды.

) – взаимодействия должна постоянно корректироваться для

компенсации проявления нестационарности среды. Поэтому звено научного

обеспечения задает модели последующих состояний системы на дальнюю перспективу

и корректирует модели в зависимости от текущего состояния среды.

Звено научного обеспечения (НО) формирует информационное

пространство, в котором как информационные объекты представлены: новые знания,

результаты научно-исследовательских разработок, новые идеи, патенты разрабатываемого

направления техники, стандарты и методики, поддерживающие НО, ноу-хау.

Информационное пространство звена НО связано с общественным сознанием, а также

с информационными пространствами рынка товаров и рынка объектов интеллектуальной

собственности (ОИС).

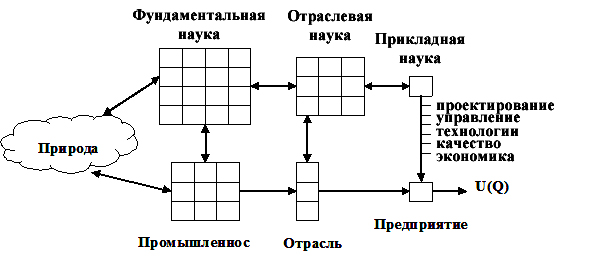

Уровни

научного отображения производства.

Эволюционирующей микросистеме необходимы знания, обеспечивающие создание новых

технологий и изделий. В системе общественного разделения труда функцию извлечения

знаний выполняет наука (рис. 1). Фундаментальная наука отражает природу в развитии

путем формирования новых разделов, направлений и специальностей с целью

познание законов природы.

Рис. 1. Схема взаимодействий

науки и производства.

Физическая основа природы - материальное пространство,

которое структурировано по отраслям и видам продукции. Отрасль нуждается в

научном обеспечении и на базе фундаментальной науки формируется отраслевая

наука с целью анализ, синтез и оценки изделий, выпускаемых отраслью, а также

создание условий для ее эволюции.

Микросистемы в составе отрасли для поддержания

защищенности и конкурентоспособности совершенствует изделия, для чего

необходимы новые знания, которые формирует прикладная наука с целью определения

границ информационного пространства, в котором микросистема способна выпускать

изделия, обладающие KZ-свойством. Продукция звена НО - ОИС, которые

измеряются востребованностью на рынке интеллектуальной собственности.

Задачи прикладной науки: наблюдение и отображение

процессов производства в научной форме; формирование и постановка проблем в

форме, доступной для восприятия на фундаментальном и отраслевом уровнях;

обеспечение трансферта новых знаний из фундаментальной науки на уровень

микросистемы; формирование идей, способных изменить модели производства;

формирование объектов интеллектуальной собственности; формирование баз знаний,

используемых для поддержания устойчивости микросистемы в среде.

Микросистемы заинтересованы в использовании

(трансфере) новых знаний (НЗ), которые генерируют научные работники для

повышения защищенности и конкурентоспособности изделий. Ученые заинтересованы,

чтобы НЗ были использованы в промышленности, что подтверждает актуальность

научного исследования. Ученый может получить в процессе рыночного обмена материальные

ресурсы, пропорциональные его вкладу в развитие экономики.

Проблема трансферта НЗ решается на технологической

основе, т.е. путем разработки инновационной технологии, носителем которой

является организационная система R, например, региональный инновационный центр (РИЦ)

или технопарк.

Инновации и

инвестиции. В системе управления НХ

РФ осуществляются инновационная и инвестиционная деятельность, направленная на

создание KZ-изделий. Инновации связаны с привлечением НЗ, полученных

в научном секторе региона, в разработку конкурентоспособных технологий и

изделий, а инвестиционная деятельность – приобретением разработок иных

производителей, финансируя развитие науки и техники других регионов.

Рынок

наукоемкой продукции. Структурные

образования рынка по-разному воспринимают инновационную деятельность: рынок

товаров отражает материальные отношения, существующие между производителем и

потребителем; рынок интеллектуальной собственности отражает отношения в виде

ОИС на перспективу. Поэтому для инновационной деятельности отношения на рынке

интеллектуальной собственности являются более важными, чем отношения на рынке

товаров.

Конкурентоспособностью на рынке товаров обладают

изделия, основанные на использовании НЗ, поддерживаемые пакетом патентов

(табл. 1) [1].

Таблица 1.

Конкурентоспособность

изделий.

|

Метод |

Носитель метода |

Защищенность продукции |

Теоретическая база |

|

Инвестиций |

Предприниматель |

Не защищена |

Маркетинг |

|

Проектирования новых качеств

(малых приращений) |

Проектировщик |

Низкая |

Законы диалектики |

|

Эвристик |

Изобретатель |

Высокая – патент |

Теорема Геделя о формальной

теории |

|

Использования новых знаний |

Специалист по инновациям |

Очень высокая -пакет

патентов |

Закон предельной эффективности

|

Процесс обновления продукции требует существенных

инвестиций. Из опыта (табл. 2) [1] следует, что освоение новой продукции

связано с риском. Рынок изделий, содержащих инновационные технологии, – это

рынок рискованного, или венчурного, вложения капитала.

Таблица 2.

Показатели

эффективности объектов собственности.

|

Объекты собственности |

Показатели эффективности |

|

Новая продукция |

В США 30 % новых

разработок заканчиваются неудачей, т.е. не приносят прибыли. |

|

Новая идея |

Из 100 новых предложений,

рассматриваемых предприятием, прибыль приносят 3 – 5. |

|

Новое направление рыночной

деятельности |

Для защиты сектора рынка

предприятию необходимо иметь не менее 100 патентов, из которых «работают»

не более 5. |

Стратегия

управления микросистемами. В теории

эволюционирующих систем [2] рассматриваются 2 стратегии управления: малых

приращений и свободы выбора решений. В первом случае, каждое состояние системы

должно быть эффективнее предыдущего. Развитие системы представлено как цепь

событий, в результате которых более эффективное изделие сменяет менее

эффективное. Во втором случае, оценка нового изделия носит случайный характер,

для получения достоверного результата, производитель проектирует и выпускает малые

партии изделий. Рыночный спрос определяет, какое из новых изделий запустить

его в массовое производство.

Степень

восприимчивости рынков к инновациям. На

рынке продукции массового производства представлены крупные корпорации,

изделия которого не закрывают все ниши рынка. Свободные ниши используют малые

предприятия. Рост эффективности системы информационной безопасности (СИБ) ИС связан

с повышением защищенности и конкурентоспособности изделий или освоением новых

ниш рынка. Освоением новшеств выгоднее заниматься малым предприятиям, а выпуском

массовой продукции – крупным корпорациям, имеющим производственные ресурсы.

Структурирование рынка сделало актуальным венчурный бизнес, связанный с

использованием НЗ.

Детерминированная

модель инновационного процесса. Пусть

микросистема Si - венчурное предприятие, владеющее инновационными

технологиями W (рис. 2).

Рис. 2. Схема

распределения прибыли венчурного предприятия.

Предприниматель осуществляет трансферт новых знаний ДНЗ в изделие U(Q), приносящее

прибыль ∆. Если инновации ДНЗ

оказались неэффективными, предприниматель несет убытки, а если эффективными -

получает прибыль ∆, которую распределяет между участниками инновационного

процесса ∆ = ∆1 + ∆2 + ∆3,

где ∆1, ∆2, ∆3 – части прибыли,

ученого, предпринимателя и банка, финансировавшего инновации, соответственно.

Изделие в информационном пространстве описывается

множеством документов, задающих информационную модель жизненного цикла

изделия. Применительно к инновационным технологиям W жизненный

цикл (ЖЦ) изделия включает: разработку технической документации W(1), маркетинг W(2), экономическое обеспечение разработок, формирование цены,

распределение прибыли W(3),

защита объектов интеллектуальной собственности W(4).

Сетевая модель инновационного процесса W(W(1), W(2), W(3), W(4)) (рис. 3) отражает технологические этапы: W1(1) –

регистрация документа ДНЗ

и включение его в БД инновационного предприятия, W2(1) – определение отраслей, в которых могут использоваться

НЗ, W3(1) – выбор серийных изделий, в которых будут

использоваться НЗ, W4(1) – разработка технического задания ДТЗ на

инновационную продукцию, W5(1) – разработка конструкторской ДСП и технологической ДТД документации, W6(1) – изготовление и испытание опытных образцов изделий, W7(1) –

изготовление их малой серии и реализация изделий, W8(1) – оценка результатов инновационного процесса.

Рис. 3. Сетевая модель

процесса создания инновационной продукции.

Статистическая

модель инновационного процесса. Вероятность

достижения положительного эффекта в инновационном процессе составляет 0,05, поэтому

отдельному предпринимателю невыгодно заниматься инновационной деятельностью.

Так как в регионе множество предпринимателей, готовых выпускать

конкурентоспособную продукцию, и множество ученых, генерирующих НЗ, то

возможен переход от схемы отношений «ученый – предприниматель» к модели «наука

– РИЦ – промышленность» (рис. 4).

Микросистема позволяет ученому представить результаты

исследований в виде новых знаний ДНЗ

в РИЦ и получить заключение о возможности их использования. Всегда есть несколько

эффективных проектов, которые позволят покрыть расходы ∆4,

необходимые для функционирования РИЦ.

Децентрализация. Каждый район имеет свои особенности, индивидуальные сильные и слабые

стороны. Ответственные за принятие решений на местах совместно с местными

предприятиями могут лучше оценить потенциал роста, чем органы центрального

регулирования.

Рис. 4. Схема

распределения прибыли региональной инновационной системы.

Консенсус.

Для создания технологических центров основными являются совместные усилия предприятий,

организаций, профсоюзов, муниципальных работников, локального кредитования и

представителей вузов. Решения принимаются согласованно (на основе консенсуса).

Макросистема для объединения производителей ![]() , потребителей

, потребителей ![]() и университеты

и университеты ![]() , использует рыночный механизм дифференциации рынков. Рынок

находит отражение в общественном сознании, которое строит модели рынка и дает

оценку рыночным отношениям. Стихийный рынок со временем дифференцируется: в

рынок качественных товаров (РК), рискованный (венчурный) рынок (РР), рынок

новшеств (РН), рынок объектов интеллектуальной собственности (РИ), рынок

продукции высоких технологий, защищенный патентами (РВ).

, использует рыночный механизм дифференциации рынков. Рынок

находит отражение в общественном сознании, которое строит модели рынка и дает

оценку рыночным отношениям. Стихийный рынок со временем дифференцируется: в

рынок качественных товаров (РК), рискованный (венчурный) рынок (РР), рынок

новшеств (РН), рынок объектов интеллектуальной собственности (РИ), рынок

продукции высоких технологий, защищенный патентами (РВ).

Условия формирования

рынков.

Стихийный рынок. Условия формируют производители и потребители: ![]() .

.

Рынок качественных товаров обеспечивает свойства изделия не хуже заданных эталоном качества:

![]() .

.

Рынок имеет организационную структуру, осуществляющую

исследования рынка, сертификацию продукции и аккредитацию предприятий.

Рынок продукции рискованного (венчурного)

производства. Экономическое звено микросистемы

устанавливает порядок кредитования работ с учетом повышенного риска в получении

результата работ. Производитель изделия U, ищет новые ниши Qij для его применения: ![]() .

.

Инновационный рынок. Товаром является новшество Д∆ Задача производителя состоит

в производстве новшеств, которым дает объективную оценку рыночная среда: ![]() .

.

Рынок требует координации действий социального,

экономического, технико-технологического и научного звеньев микросистемы.

Рынок объектов интеллектуальной

собственности оперирует с идеями, способными

изменить производственные отношения. Рынок инициирует доказательство истинности

идей: ![]() , где ДS – модель

среды.

, где ДS – модель

среды.

Рынок высоких технологий, защищенных ОИС: ![]() .

.

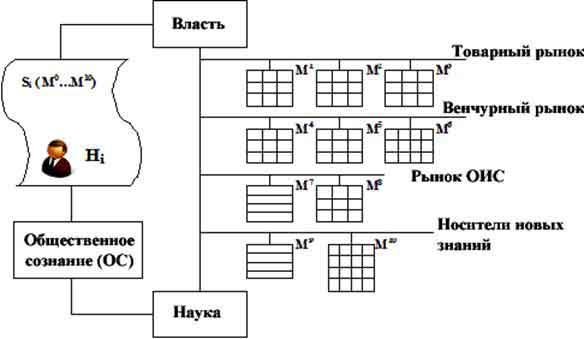

Организационная структура инновационная макросистема (рис. 5) содержит элементы товарного

рынка, рынка ОИС, а также научные организации и звенья для трансферта НЗ из

научной в производственную сферу. Она содержит множества товарного рынка (М1,

М2, М3), венчурного рынка - упорядоченные множества технологических

центров (М4), венчурных инновационных предприятий (М5),

инновационной продукции (М6), рынка ОИС - упорядоченное множество

организаций, занятых в сфере рынка ОИС (М7), множества патентов и

других ОИС (М8), носителей новых знаний - упорядоченное множество

университетов (М9) и новых знаний, представленных в базах данных (М10),

неупорядоченной составляющей рынка (М0).

Рис. 5. Структурная схема

инновационной макросистемы.

В условиях стихии долгосрочные прогнозы не достоверны,

поэтому необходима итерационная модель, например, модель нестационарного (![]() )–взаимодействия. Для моделирования нестационарной среды

система должна иметь соответствующие организационные звенья – упорядоченную

среду.

)–взаимодействия. Для моделирования нестационарной среды

система должна иметь соответствующие организационные звенья – упорядоченную

среду.

Обобщенная

модель системы, функционирующей в

нестационарной среде, должна иметь звенья, способные отобразить среду и

траекторию движения системы в этой среде (рис. 6). Функцию обеспечения эффективного

(![]() )-взаимодействия

реализует ЛПР, а единство системы - административное звено (СУ-А).

)-взаимодействия

реализует ЛПР, а единство системы - административное звено (СУ-А).

Функциональные

звенья системы предназначены для

задания исходного, текущего и последующих состояний системы (ИАСУ); создания KZ-изделий,

обладающих вектором превосходства по отношению к изделию-аналогу (СУ-Пр);

проектирования и поддержания технологий (СУ-![]() ); экономического анализа и синтеза (СУ-Э), включающего

управление номенклатурой выпускаемых изделий (СУ-ПЭ) и управление финансовыми

потоками (СУ-ФЭ); хранения информационных объектов в информационном

пространстве системы - БД, БЗ; накопления и хранения денежных ресурсов (БЭ).

); экономического анализа и синтеза (СУ-Э), включающего

управление номенклатурой выпускаемых изделий (СУ-ПЭ) и управление финансовыми

потоками (СУ-ФЭ); хранения информационных объектов в информационном

пространстве системы - БД, БЗ; накопления и хранения денежных ресурсов (БЭ).

Принципы

функционирования системы.

1. Единства информационного, экономического и

материального пространств системы и среды.

2. Иерархии управления - СУ-А имеет столько уровней

управления, сколько необходимо для эффективного управления системой.

Рис. 6. Структурная схема

системы для нестационарной внешней среды.

3. Доступной информации - система может использовать

только информацию, хранимую в БЗ, БД.

4. Информационного разнообразия - система может

увеличивать показатели эффективности Ф(t) за счет дополнительных звеньев управления по

новым переменным.

Литература.

1.

Дружинин И. В. Информационно-технологические основы конкурентоспособности

производственных систем. – Ростов-н/Д: Изд.центр ДГТУ, 2001.

2. Ивахненко А. Г. Принятие решений на

основе самоорганизации. – М.: Сов. радио, 1976. 280 с.

Поступила в редакцию

03.09.2008 г.